“如果政府补贴停了,我们还能撑多久?”在近日由南京市居家社区养老服务协会主办的“居家社区养老服务中心增强‘造血功能’实现可持续发展”研讨会上,一位基层养老站点负责人的一句发问引发全场沉默,也道出了当前社区养老服务机构普遍面临的生存问题。

面对日益加剧的老龄化趋势,如何让居家社区养老服务中心摆脱对财政补贴的依赖,走出一条市场化、可持续的发展路径?

银发助餐点、日间照料室、活动空间……近年来,居家社区养老服务中心正成为越来越多老年人日常生活的“新去处”。

据统计,南京已建成各类居家社区养老服务中心1400余家、社区综合护理中心120余家,服务内容涵盖助餐、助浴、助医、上门探视、居家护理、精神关爱以及家庭养老床位等多个方面,年提供上门服务超1000万人次。

行业前景广阔,运营模式却难言乐观。在研讨会上,课题调研组成员、南京瑞芝康健居家养老服务中心负责人杨艳分享了一组调研数据:在受访的120家机构中,收入主要依赖政府补贴和购买服务,市场化业务收入占比仅为0.5%,其中54家尚未开展任何市场化服务,仍处于“半公益”运行状态。同时,人力成本高企,平均占总支出的73%,进一步加剧了经营压力。

服务内容单一、附加值低,是制约“造血”的关键瓶颈。目前多数站点仍集中于助餐、保洁等基础服务,康复护理、健康管理、旅居养老等高价值服务供给严重不足,难以吸引老年人自费购买。

“我们投入十多万元建了健康驿站,结果老人不愿花钱体验。”浦口区汤泉街道民福养老服务综合中心负责人周贤翠坦言,在一些农村地区,老年人消费观念保守、收入有限,市场化探索举步维艰。

为何“造血”如此艰难?多位从业者指出,问题背后是政策、资源与观念的三重制约。

政策机制存在结构性障碍。目前,大多数居家养老服务中心为民办非企业单位,非营利属性限制了收费服务的拓展空间。同时,场地多由社区无偿提供,虽降低了初期成本,但也限制了机构自主运营和商业化改造的可能。

“我们在老旧小区,没有电梯,无障碍设施缺失,想改造却受限于产权和审批。”建邺区迅捷居家养老服务中心负责人郭小迅表示,硬件条件制约了服务升级,医疗康复设备难以配备,更别说引入专业医疗服务。

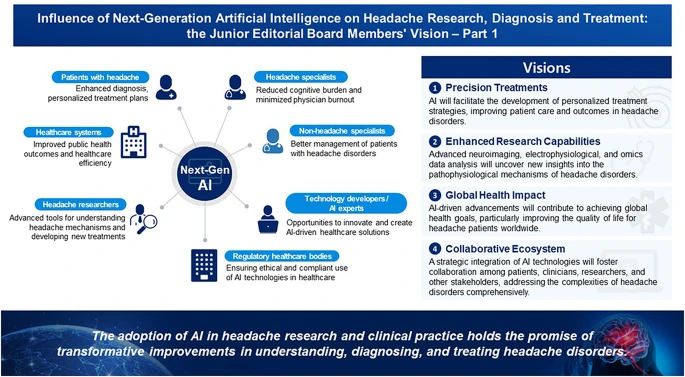

优质资源特别是医疗资源下沉难也是普遍痛点,而更深层的问题在于服务理念滞后。河海大学公共管理学院副教授郭剑平指出:“我们仍习惯把老人当作‘被照顾者’,忽视了他们对尊严、品质生活的追求。”她调研发现,以“60后”为代表的“新老年群体”具备较强消费能力,但当前服务仍停留在“送饭、扫地”等层面,缺乏针对健康管理、文化旅居、心理支持等升级需求的产品供给。

“从‘养老’到‘老年照顾’,实则是从被动生存迈向主动生活的跨越。”郭剑平说。

在业内人士看来,养老服务中心不能仅作为“有就行”的社区配套,而应真正“运转起来”,成为有生命力的服务主体。

当前,国家对养老行业正处于“放水养鱼”阶段,但由于其微利甚至亏损的特性,长期依赖财政兜底不可持续,民营企业也难以承受持续亏损。

“必须推动从‘政府输血’向‘自我造血’转变。”南京市居家社区养老服务协会相关负责人强调,除了政策引导,更需引入市场竞争机制,探索平台化运营、资源整合、规模化服务等新型商业模式,提升资源利用效率,扩大用户基础,增强机构自身“造血”能力。

突围路径在讨论中逐渐清晰——这不仅是一场商业模式的革新,更是一场涉及政策、技术与人才的系统性变革。

政策松绑先行一步。南京市民政局相关负责人表示,正在着手研究补贴方式的多样化,老人可自主选择服务提供方,理发店、家政公司等社会力量也将被纳入服务体系,推动形成多元竞争格局。

记者了解到,技术赋能正在打破人力瓶颈。瑞芝康健推出的“AI运营助手”可实现自动排班、能耗分析,帮助降低20%的人力成本;悦心养老联合江苏省人民医院开发健康数据模型,通过手机即可为老人提供中医辨证服务;家庭智能床垫实时监测呼吸心率,跌倒报警系统直连子女手机——这些“黑科技”让每月1080元的服务包获得80%以上的续费率,市场接受度显著提升。

江宁区宁好居家养老服务中心负责人赵月红介绍,该中心与南京航空航天大学共建实训基地,采用“实习研究生+本土护理员”协同模式,由大学生设计老年大学课程,专业与实操互补,人力成本降低30%,服务品质同步提升。AG真人网站